cliquez pour zoomer

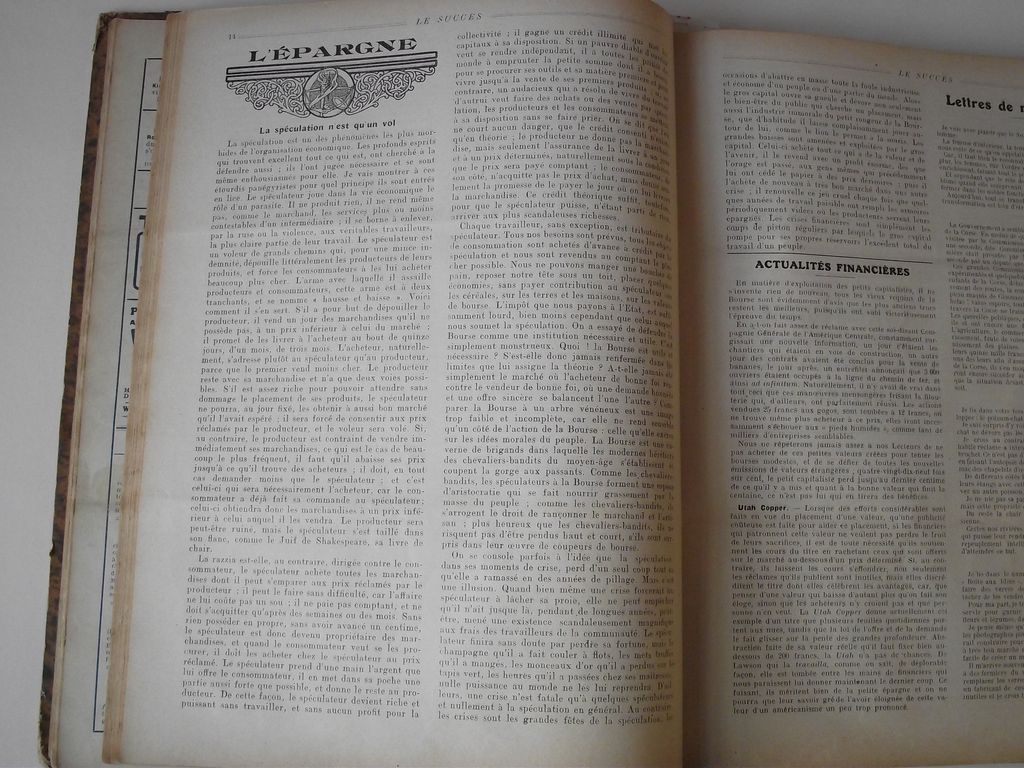

La spéculation est l’un des phénomènes les plus morbides de l’organisation économique. Les profonds esprits qui trouvent excellent tout ce qui est, ont cherché à la défendre aussi ; ils l’ont jugées nécessaire et sont même enthousiasmés pour elle. Je vais montrer à ses étourdis panégyristes pour quels principes ils sont entrés en lice.

Le spéculateur joue dans la vie économique le rôle d’un parasite. Il ne produit rien, il ne rend même pas, comme le marchand, les services plus ou moins contestables d’un intermédiaire ; il se borne à enlever, par la ruse ou la violence, aux véritables travailleurs, la plus claire partie de leur travail. Le spéculateur est un voleur de grands chemins qui, pour une mince indemnité, dépouille littéralement les producteurs de leurs produits, et force les consommateurs à les lui acheter beaucoup plus cher. L’arme avec laquelle il assaille producteurs et consommateurs, cette arme est à deux tranchants, et se nomme « hausse et baisse ». Voici comment il s’en sert.

S’il a pour but de dépouiller le producteur, il vend un jour les marchandises qu’il ne possède pas, à un prix inférieur à celui du marché ; il promet de les livrer à un acheteur au bout de quize jours, d’un mois, de trois mois. L’acheteur, naturellement, s’adresse plutôt au spéculateur qu’au producteur, parce que le premier vend moins cher. Le producteur reste avec sa marchandise et n’a que deux voix possibles. S’il est assez riche pour pouvoir attendre sans dommage le placement de ses produits, le spéculateur ne pourra, au jour fixé, les obtenir à aussi bon marché qu’il l’avait espéré : il sera forcé de consentir aux prix réclamés par le producteur, et le voleur sera volé. Si, au contraire, le producteur est contraint de vendre immédiatement ses marchandises, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent, il faut qu’il abaisse ses prix jusqu’à ce qu’il trouve des acheteurs ; il doit, en tout cas demander moins que le spéculateur ; et c’est celui-ci qui sera nécessairement l’acheteur, car le consommateur a déjà fait sa commande au spéculateur ; celui-ci obtiendra donc les marchandises à un prix inférieur à celui auquel il les vendra. Le producteur sera peut-être ruiné, mais le spéculateur s’est taillé dans son flanc, comme le Juif de Shakespeare, sa livre de chair.

La razzia est-elle, au contraire, dirigée contre le consommateur, le spéculateur achète toutes les marchandises dont il peut s’emparer aux prix réclamés par le producteur ; il peut le faire sans difficulté car l’affaire ne lui coûte pas un sou ; il ne paie pas comptant ; et ne doit s’acquitter qu’auprès des semaines ou des mois. Sans rien posséder en propre, sans avoir avancé un centime, le spéculateur est donc devenu propriétaire des marchandises, et en met dans sa poche une partie aussi forte que possible, et donne le reste au producteur. De cette façon, le spéculateur devient riche et puissant sans travailler, et sans aucun profit pour la collectivité ; il gagne un crédit illimité qui met les capitaux à sa disposition. Si un pauvre diable d’ouvrier veut se rendre indépendant, il a toutes les peines du monde à emprunter la petite somme dont il a besoin pour se procurer ses outils et sa matière première et pour vivre jusqu’à la vente de ses premiers produits ; si, au contraire, un audacieux qui a résolu de vivre du travail d’autrui veut faire des achats ou des ventes par spéculation, les producteurs et les consommateurs se mettent à sa disposition sans se faire prier. On se dit que l’on ne court aucun danger, que le crédit consenti n’existe qu’en théorie ; le producteur ne donne pas la marchandise, mais seulement l’assurance de la livrer à un jour et à un prix déterminés, naturellement sous la condition que le prix sera payé comptant : le consommateur, de son côté, n’acquitte pas le prix d’achat, mais donne seulement la promesse de la payer le jour où on lui livrera la marchandise. Ce crédit théorique suffit, toutefois, pour que le spéculateur puisse, n’étant parti de rien, arriver aux plus scandaleuses richesses.

Chaque travailleur, sans exception, est tributaire du spéculateur. Tous nos besoins sont prévus, tous les objets de consommation sont achetés d’avance à crédit par la spéculation et nous sont revendus au comptant le plus cher possible. Nous ne pouvons manger une bouchée de pain, reposer notre tête sous un toit, placer quelques économies, sans payer contribution au spéculateur sur les céréales, sur les terres et les maisons, sur les valeurs de bourse. L’impôt que nous payons à l’Etat, est suffisamment lourd, bien moins cependant que celui auquel nous soumet la spéculation.

On a essayé de défendre la Bourse comme une institution nécessaire et utile. C’est simplement monstrueux. Quoi ! La Bourse est utile et nécessaire ? S’est-elle donc jamais renfermée dans les limites que lui assigne la théorie ? A-t-elle jamais été simplement le marché où l’acheteur de bonne foi, où une demande honnête et une offre sincère se balancent l’une l’autre ? Comparer la Bourse a un arbre vénéneux est une image trop faible et incomplète, car elle ne rend sensible qu’un côté de l’action de la Bourse : celle qu’elle exerce sur les idées morales du peuple. La Bourse est une caverne de brigands dans laquelle les modernes héritiers des chevaliers-bandits du moyen-âge s’établissent et coupent la gorge aux passants. Comme les chevaliers-bandits, les spéculateurs à la Bourse forment une espèce d’aristocratie qui se fait nourrir grassement par la masse du peuple ; comme les chevaliers-bandits ils s’arrogent le droit de rançonner le marchand et l’artisan : plus heureux que les chevaliers-bandits, ils ne risquent pas d’être pendus haut et court, s’ils sont surpris dans leur oeuvre de coupeur de bourse.

On se console parfois à l’idée que la spéculation, dans ses moments de crise, perd d’un seul coup tout ce qu’elle a ramassé en des années de pillage. Mais c’est une illusion. Quand bien même une crise forcerait un spéculateur à lâcher sa proie, elle ne peut empêcher qu’il n’ai jusque là, pendant de longues années, peut être mener une existence scandaleusement magnifique aux frais des travailleurs de la communauté. Le spéculateur finira sans doute par perdre sa fortune, mais le champagne qu’il a fait couler à flot, les mets truffés qu’il a mangé, les monceaux d’or qu’il a perdu sur le tapis vert, les heures qu’il a passé chez ses maîtresses, nulle puissance au monde ne les lui reprendra.

D’ailleurs, une crise n’est fatale qu’à quelques spéculateurs et nullement à la spéculation en générale. Au contraire, les crises sont les grandes fêtes de la spéculation, les occasion d’abattre en masse toute la foule industrieuse et économe d’un peuple ou d’une partie du monde. Alors le gros capital ouvre sa gueule et dévore non seulement le bien-être du public qui cherche un placement, mais aussi l’industrie immorale du petit rongeur de la Bourse, que d’habitude il laisse complaisamment jouer au tour de lui, comme le lion le permet à la souris. Les grandes baises sont amenées et exploitées par le gros capital. Celui-ci achète tout ce qui a de la valeur et de l’avenir, il le revend avec un profit énorme, dès que l’orage est passé, aux gens mêmes qui précédemment lui ont cédé le papier à des prix dérisoires : puis il l’achète de nouveaux à très bon marché dans une autre crise ; il renouvelle ce jeu cruel chaque fois que quelques années de travail paisible ont rempli les armoires périodiquement vidées où les producteurs serrent leurs épargnes. Les crises financières sont simplement les coups de piston réguliers par lesquels le gros capital pompe pour ses propres réservoirs l’excédent total du travail d’un peuple.